兩院院士評選出2007年中國暨世界十大科技進展

http://www.whhswh.com 2008-01-21 11:08 來源:儀器信息網

由中國科學院院士工作局、中國工程院學部工作局和科學時報社共同主辦,在院士、科技人員、科技新聞工作者推薦候選新聞的基礎上,547名中國科學院院士和中國工程院院士投票評選的2007年中國十大科技進展新聞和世界十大科技進展新聞,于2008年1月20日在京揭曉。

這項評選活動至今已舉辦了14次,為社會公眾更加了解國內外科技發展動向、宣傳普及科學技術起到了積極的作用。

這項評選活動至今已舉辦了14次,為社會公眾更加了解國內外科技發展動向、宣傳普及科學技術起到了積極的作用。

2007年中國十大科技進展新聞

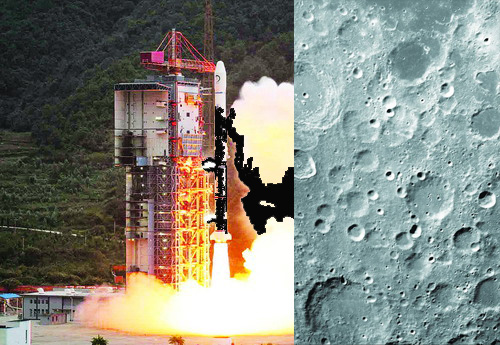

1.嫦娥一號發射成功 獲得清晰月面圖像

10月24日18時05分,搭載著我國首顆探月衛星嫦娥一號的長征三號甲運載火箭在西昌衛星發射中心發射成功。11月7日,在順利完成了第三次近月制動后,嫦娥一號衛星進入距月球200公里、周期為127分鐘的工作軌道,在這里全面展開對月球的科學探測,并從距離地球38萬公里的環月軌道,傳回語音數據和清晰的月面圖像。11月26日發布首幅月面圖像,展現了月球的真實世界。它位于月表東經83度到東經57度,南緯70度到南緯54度,圖幅寬約280公里,長約460公里。圖像覆蓋區域屬月球高地,分布有不同大小、形態、結構和形成年代的撞擊坑。首幅月面圖像的傳回,標志著我國首次探月工程取得圓滿成功。探月工程是繼人造地球衛星、載人航天之后,我國航天活動的第三個里程碑,使我國跨入世界上為數不多的具有深空探測能力國家的行列。這是我國綜合國力顯著增強、自主創新能力和科技水平不斷提高的重要體現。

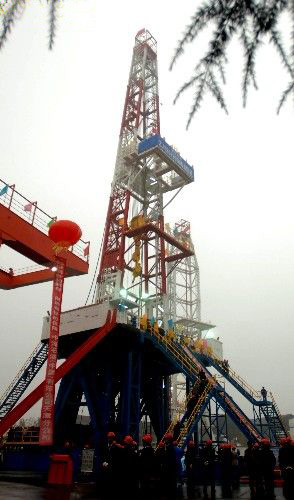

2.研制成功特深井石油鉆機

中國石油天然氣集團公司11月16日宣布,我國首臺具有自主知識產權的12000米特深井石油鉆機在中國石油寶雞石油機械有限責任公司研制成功。這臺鉆機是國內外第一臺陸地用12000米交流變頻電驅動鉆機,也是目前全球技術最先進的特深井陸地石油鉆機。在此之前,僅美國在上世紀80年代生產過一臺12000米模擬控制的直流電驅動鉆機。

該鉆機所有主要部件均由寶石機械公司組織自主研發,并實現了多項重大突破。其核心部件絞車的提升能力達6000馬力,為世界之最;其“心臟”泥漿泵為自行研制的52兆帕、2200馬力高壓泵,也是世界上工業應用的最高配置。

12000米特深井石油鉆機的研制成功,將把我國陸地和海洋深水油氣田、大位移井及其他復雜油氣田超深油氣藏的勘探開發水平提高到一個新的層次,并將極大地提升我國石油鉆井隊伍在國際油氣勘探市場的競爭力。

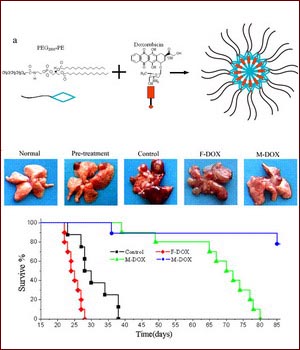

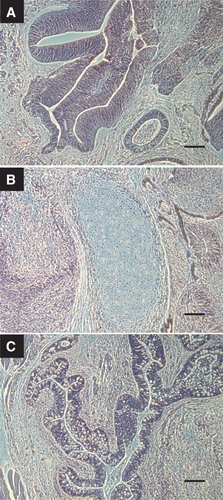

3.癌癥治療研究獲重大進展

中國科學院生物物理所研究員梁偉、杭海英領導的課題組,關于納米膠束搭載化療藥物直抵癌細胞的研究論文發表在7月4日美國《國立癌癥研究院院刊》上。粉末狀聚合物乙二醇衍生化磷脂溶入水中后,可與傳統抗腫瘤化療藥物阿霉素自動組裝形成新型輸送載體——直徑10納米至20納米、包載阿霉素的聚乙二醇衍生化磷脂納米膠束,進而提高阿霉素在腫瘤組織中的富集和對深層組織細胞的滲透,增強其抗腫瘤效果并降低毒性。

此外,美國《國家科學院院刊》發表了中國科學院上海生命科學研究院營養科學研究所陳雁研究組關于發現癌癥治療新靶點的研究成果。該研究發現了一種全新的Raf-1調控蛋白,第一次揭示了Raf-1的空間調控方式,并提示了一種在高爾基體上遏制ERK信號通路的新機制,為研究腫瘤細胞過度增生的分子機理,進而治療癌癥提示了新的思路和靶點。

4.實現六光子薛定諤貓態

中國科技大學微尺度物質科學國家實驗室潘建偉、楊濤、陸朝陽等,通過實驗成功制備出國際上糾纏光子數最多的薛定諤貓態和可以直接用于量子計算的簇態,刷新光子糾纏和量子計算領域的兩項世界紀錄。該項研究成果以封面標題的形式發表在英國《自然—物理》上。審稿人評價其是“光學量子計算領域至今最先進的實驗工作”和“一個出色的成就,為量子計算、量子糾錯和量子力學基本問題的研究鋪平了道路”。這一成果表明,我國在多粒子糾纏研究領域,保持了國際領先水平。

貓態的概念,是量子力學的奠基人之一薛定諤在1935年提出的一個著名悖論,即箱子里的一只貓不是死的也不是活的,而是同時處于死和活的狀態。盡管這種薛定諤貓態在宏觀世界是不存在的,然而在微觀世界里科學家們可以用光子或者原子來制造這一種貓態。而簇態是近年來新發現的一種比貓態糾纏更加緊密的糾纏態,這種獨特的性質使它成為單向量子計算機的物理載體。

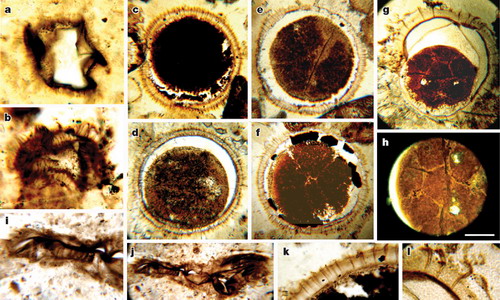

5.發現6.32億年前動物休眠卵化石

中科院南京地質古生物所研究員尹磊明為首的科學家小組在早期胚胎化石研究方面取得重大進展,發現了迄今為止最早的動物休眠卵化石。這一成果以《陡山沱滯育卵囊中動物胚胎化石》為題刊登在英國《自然》雜志上。

他們選擇湖北宜昌曉峰河剖面開展研究,對陡山沱組大量發育的燧石(硅質)結核開展逐層采集樣品。通過實驗室的巖石切片,尹磊明等從600余個薄片中獲得了大量原位保存的具有顯著刺狀突起的“疑源類”化石。他們進一步研究獲得重要科學發現。

這一發現的科學意義是提供了迄今為止最早的動物化石的可靠記錄,將動物的起源時間提前到6.32億年以前,即動物在新元古代末期大冰期“雪球”結束之后就已經出現了。與以“甕安生物群”為代表的動物化石年代相比,將動物的化石記錄前推了5000萬年。

6.首架自主知識產權的支線飛機完成總裝下線

新支線飛機ARJ21,9月28日完成了最后的總裝,由上海飛機制造廠在西安正式交付給中國航空工業第一集團公司飛機強度研究所開始靜力試驗,并于12月21日下線。這一全新數字化設計、擁有自主知識產權的新一代支線客機由國內八家航空工業單位共同參與研制。ARJ21的研制成功,表明了中國已首次走完了新支線飛機部件研制、大部件對接、全機結構總裝的全過程,標志著中國新支線飛機的研制工作全面完成,中國飛機正式躋身世界民用客機行列。

ARJ21是一種中、短航程渦扇支線飛機。機翼長13米,有70~90個座位。在技術上,它和目前的115座單通道大飛機差別不大,是世界上最先進的民用支線飛機。它有兩大優勢:第一,它按照中國的自然環境設計,能滿足國內絕大多數機場,特別是以昆明機場為代表的西部航站的起降要求;第二,它比國外同類飛機更寬,更舒適。

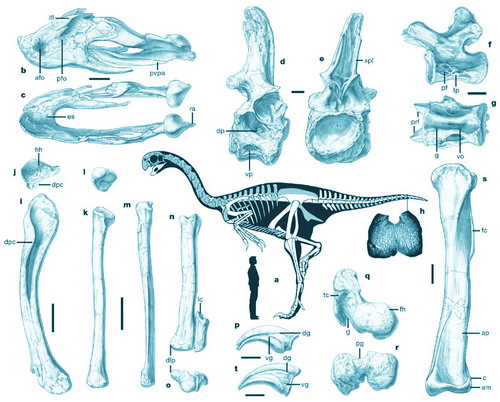

7.發現世界上最大的似鳥恐龍化石

中國科學院古脊椎動物與古人類研究所專家6月13日宣布,經研究確認,在內蒙古自治區二連浩特市發現一具巨型獸腳類化石是當今世界上最大的似鳥恐龍化石。

這具化石是我國科學家在內蒙古二連盆地大約8000萬年前沉積的巖石中發現的,體長約8米,站立高度超過5米,體形可與著名的暴龍類相比。中國科學院與內蒙古自治區國土資源局的學者經過兩年的聯合研究得出結論:這具化石屬于鳥類的近親——竊蛋龍類,而且是一種處于過渡類型的竊蛋龍。專家最終將其命名為二連巨盜龍。它是恐龍向鳥類演化中的一個特例,一般的似鳥恐龍個體較小,多數體重在幾公斤,有的甚至不足一公斤,但這只二連巨盜龍的體重卻達到了1400公斤,是其近親尾羽龍的近300倍。

《自然》雜志發表這一研究的系列成果,并作為重點論文推薦。

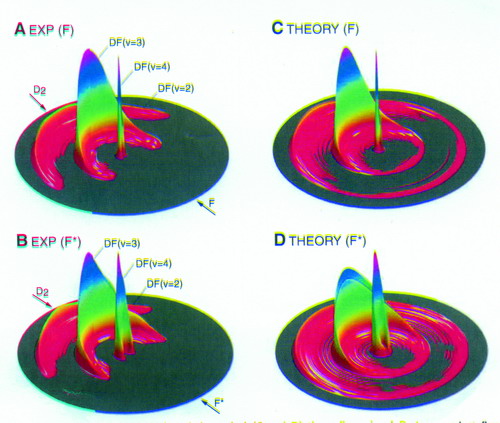

8.發現玻恩—奧本海默近似在氟加氘反應中完全失效

20世紀初,世界著名物理學家玻恩和奧本海默共同提出的“玻恩—奧本海默近似”,是分子物理、量子化學和量子物理研究中有效而且常用的基礎手段,可用于建立簡單化學或物理系統里的分子動力學模型。然而,中國科學院大連化物所楊學明等科學家利用自行研制的科學儀器并結合中國科技大學同步輻射裝置,在實驗中發現,低碰撞能下,玻恩—奧本海默近似在重要化學激光體系氟加氘反應中完全失效,精確的理論計算有力地支持了這一重要實驗結果。該項新發現解決了長期以來化學動力學研究領域的一個難題,是非絕熱過程動力學研究中的一項具有重要學術意義的突破,同時對進一步理解這一重要化學激光體系的反應機理有重要的現實意義。這一成果發表在美國《科學》雜志上。論文審稿人對這項研究給予了很高的評價。

9.建成首個野生生物種質資源庫

由中國科學院和云南省共同建設的首個國家重大科學工程項目——中國西南野生生物種質資源庫,在中國科學院昆明植物研究所落成竣工。該種質資源庫將建設成為國際上有重大影響、亞洲一流的野生生物種質保存設施和科學研究平臺,為我國野生生物種質資源的保護、研究及合理利用提供技術支撐條件。建成后的資源庫包括種子庫、植物離體種質庫、DNA庫、微生物種子庫、動物種質庫、信息中心和植物種質資源圃,將收集保存1.9萬種19萬份(株)種質資源。

建設中國西部野生生物種質資源庫是我國政府履行《生物多樣性公約》、實施可持續發展戰略的重要內容,將對中國參與全球生物技術產業競爭產生積極而深遠的影響。

英國《自然》雜志專文報道了該項目的啟動。國際著名植物學家、美國密蘇里植物園主任Peter Raven和英國皇家植物園丘園主任Peter Crane都到建設現場進行了考察,并給予高度評價。

10.大豆新品種創畝產371.8公斤高產紀錄

由我國著名大豆育種家、中國農業科學院原院長王連錚研究員主持育成的高產高油大豆新品種“中黃35”,2007年在新疆石河子新疆農墾科學院作物所實驗地上,實收1.2畝,畝產達371.8公斤,這是新世紀我國大豆的最高產紀錄。“中黃35 ”2006年8月已通過國家審定,區域試驗畝產205.1公斤。確定在黃淮海地區河北、山東、北京、天津等地夏播,又于2007年確定在我國春大豆晚熟組試驗地區遼寧、河北、陜西、寧夏、甘肅等地春播。新疆農墾科學院作物所大豆課題組與中國農業科學院作物科學研究所合作,采用該品種進行超高產試驗。

該品種含油量達23.45%,符合國家當前關于扶持油料生產的政策。

專家認為,大豆新品種“中黃35”在新疆地區作春播品種是適宜的,在肥水得到滿足且栽培管理精準的條件下,畝產還能達到更高水平。

[page_break]

2007年世界十大科技進展新聞

1.利用人體皮膚細胞“仿制”出胚胎干細胞

美國和日本兩個獨立研究小組11月20日分別宣布,他們成功地將人體皮膚細胞改造成了幾乎可以和胚胎干細胞相媲美的干細胞。這一成果有望使胚胎干細胞研究避開一直以來面臨的倫理爭議,從而大大推動與干細胞有關的疾病療法研究。美國威斯康星大學麥迪遜分校一個研究小組和日本京都大學一個研究小組都利用了相同的技術——基因重新編排技術,即向皮膚細胞中植入一組4個基因,通過基因重新編排,使皮膚細胞具備胚胎干細胞的功能。這種被改造過的細胞被稱作“iPS細胞”。兩個研究小組選擇的植入基因組合略有不同,另外它們選用了不同類型的人體皮膚細胞為“底版”。美國研究小組選用的是成纖維細胞,而日本研究小組選擇的是面部皮膚細胞。科學界給予高度評價,稱這一成果相當于生物學領域“萊特兄弟的第一架飛機”。美國研究小組和日本研究小組的論文分別發表在《科學》和《細胞》雜志上。

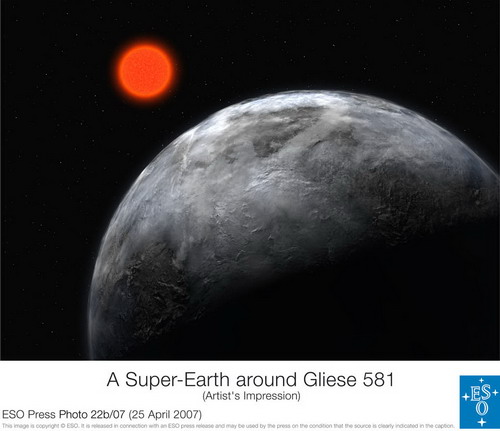

2.發現類似地球的太陽系外行星

歐洲天文學家4月24日宣布,他們首次發現了一顆大小和表面溫度與地球相似的太陽系外行星。這為探索地外生命提供了新參考。

這一代號為“581C”的行星距離地球約190萬億公里,正圍繞一顆比太陽小、溫度比太陽低的紅矮星運行。它的質量約是地球的6倍,表面溫度估計在零攝氏度至40攝氏度之間,與地球表面溫度相當。

發現這一行星的科研小組由來自瑞士日內瓦大學等機構的11名歐洲天文學家組成,他們利用設在智利的歐洲南方天文臺的設備獲得了這項成果。《天文學與天體物理學》雜志刊登了這項成果。

在此之前科學家發現的約220顆太陽系外行星均沒有與地球相似者,它們要么太大,與質量為地球318倍的木星相當,要么溫度太高或太低,根據目前的理論很難適合生命生存。

3.全球氣候變暖已是不爭事實

全球氣候變暖已經是“毫無爭議”的事實,人為活動“很可能”是導致氣候變暖的主要原因。這是聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)2月2日發表的第四份氣候變化評估報告梗概得出的主要結論。上述結論為全世界的決策者盡快確定保護環境的有效措施提供了理論依據。

專家們在報告梗概中指出,對全球大氣平均溫度、海洋平均溫度、冰川和積雪融化的觀測以及對全球海平面的測量等已證實,全球氣候正在變暖。專家們預測說,從現在開始到2100年,全球平均氣溫的“最可能升高幅度”是1.8攝氏度至4攝氏度,海平面升高幅度是18厘米至59厘米,而造成這一趨勢的原因至少有90%的可能是人類活動。

第四份報告綜合了全世界科學家6年多來的科學研究成果。報告共包括四部分內容,主題分別為“自然科學基礎”、“影響、適應和脆弱性”、“減緩氣候變化”和“為決策者提供建議”。

4.為宇宙暗物質繪圖

歐洲和美國的科學家在《自然》雜志上發表了首次為宇宙暗物質繪出的三維圖。三維圖顯示,正如科學家原先所料,暗物質在可見物質聚集的基礎上形成了一種絲狀的“骨骼”,最終產生了天體。但這張圖和科學家原先所想的情況也有一些差異:在圖中的一些區域,堆積著的暗物質并沒有可見物質相伴隨。科學家分析說,這些差異可能是因“哈勃”太空望遠鏡提供的數據有問題造成的。但如果這些差異是真的,那將給人們的認識帶來很大改變。

科學家這次繪圖所利用的原理是:以可見光波段觀測這個區域時,可以發現明顯的“引力透鏡”現象,也就是更遙遠地方恒星發出的光在“路過”這個區域時,被大質量物質吸引而發生了扭曲。這個現象可以證明兩個星系團周圍存在大量的暗物質。

所謂暗物質是指宇宙中存在的一種不明性質的物質粒子,它的電磁放射和折射非常微弱,所以不能被直接探測到。

5.成功追蹤到光子活動

捕捉到光子是愛因斯坦的夢想之一。法國科學家3月14日宣布,他們已經上百次地成功追蹤到光子從產生到消失的整個過程,最長時間甚至達到半秒鐘,并表示這項成果向實現愛因斯坦的夢想邁進了一大步。參加這項研究的雷蒙教授解釋說,發現光子并不難,但捕捉到光子就費勁了。他們研究成果的驚人之處是追蹤到“活”的光子并對它進行了“活體”研究。這是他們在光子研究方面的重大突破。

為了追蹤到光子的活動過程,法國研究人員首先將銣原子束導入一個“光子盒”。每個穿過“光子盒”的銣原子的活動就像一個掛鐘的活動,其鐘擺是由電子組成的,光子產生的電磁場盡管很微弱,但足以減緩鐘擺的頻率。因此,只要利用非常精確的原子鐘對穿過“光子盒”的銣原子的鐘擺頻率與參照原子的鐘擺頻率進行比較,即可確定光子的存在,并進行分析研究。這是他們在光子研究方面的重大突破。法國科學家的成果向實現依靠光子進行信息存儲和運動邁進了一步。

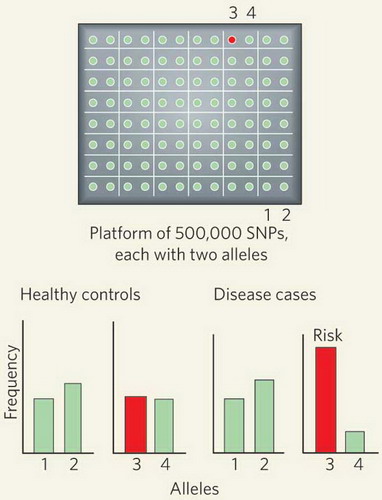

6.發現多種疾病的致病基因

一個國際研究小組在一項人類基因組研究計劃中,又發現了約120種基因的變異與癌癥有關。這一發現使已知的與癌癥相關的基因從350種增加到約470種。導致癌癥的基因數量遠遠超過人們的預想。這類基因被發現得越多,越有利于癌癥治療方面的研究。他們希望通過進一步研究,為設計和開發治療癌癥的基因藥物開辟新途徑。

英國科學家在一項大規模基因與疾病研究中,鑒別出了與7種常見疾病有關的24個基因,這一成果有望用于了解和治療相關疾病。這項研究由50個研究機構的200多名科學家共同完成。研究主要針對抑郁癥、慢性心臟病、高血壓、風濕性關節炎、節段性回腸炎以及Ⅰ型、Ⅱ型糖尿病這7種常見病展開。此次研究還首次確定了一個與Ⅰ型糖尿病和節段性回腸炎都相關的基因,顯示這兩種病有相似的機理。另外,研究人員還確定了一個會增加Ⅰ型糖尿病發病可能性的基因片斷。

7.首次對活有機體實施“基因組移植”

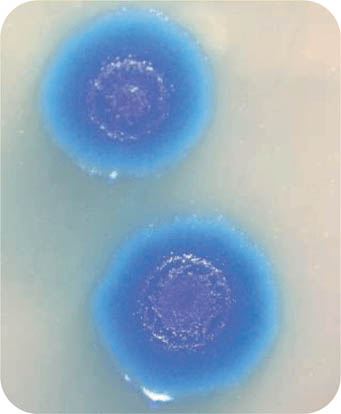

美國科學家通過“基因組移植”,成功地使一種細菌變成了另外一種細菌。科學家計劃下一步借助類似技術,利用人工合成的基因組制造新型物種。若試驗成功,將標志著人造生命形式的創造取得突破性進展。

美國馬里蘭州克雷格·文特爾研究所的科學家在實驗室中將一種細菌的基因組成功移植入另一種關系密切的細菌內,而且新植入的基因組開始取代原基因組運作。這一成果被《科學》雜志稱為生物工程領域一項“里程碑式”的進展。

科學家近年來已多次成功將單個基因甚至大段染色體從一個生物體移植入另一生物體,但像這樣在一個活有機體中一次性移植入其他物種的完整基因組還是首次。科學家計劃利用人工合成基因組進行類似試驗。如果試驗成功,將標志著一種人工合成生物的誕生。科學家希望利用這種方法制造出新的細菌種類,并使這些細菌執行消化有毒廢料、吸收大氣中的二氧化碳和其他溫室氣體等任務。

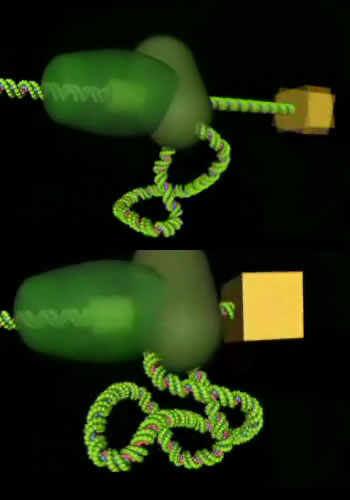

8.發明DNA制動器

歐洲科學家開發出一種基于脫氧核糖核酸(DNA)的轉換器,名為DNA制動器或分子發電機。科學家認為,作為世界上第一個生物納米技術制動器,它的研制成功為在活的生物有機體和計算機之間建立聯系架設了橋梁。這個DNA制動器的大小只有一根頭發的千分之一。這個DNA制動器的組成包括一組固定在極小芯片上的DNA、一個帶有磁性的珠子、一個提供動力的生物發動機——通過活的生物細胞三磷酸腺苷(ATP)所發出的能量提供動力。

該項目是一項多國合作的結晶——英國、荷蘭、法國、葡萄牙、瑞士等國科學家參與了該項研究。

科學家相信,DNA制動器的未來應用前景十分可觀——從用于界面連接的分子尺寸的機械裝置,到由計算機控制的機器手,在這些裝置中都可以找到DNA制動器的影子。

9.能源新技術研發獲新進展

美國卡內基-梅隆大學化學工程專家設計出一種新工藝,可以大幅提高以玉米為原料生產乙醇的效率。這一成果將有助于推廣使用新型燃料乙醇汽油。新工藝的關鍵在于重新設計蒸餾過程,采用了一種“多柱系統”以及能量回收網絡,最終使得乙醇生產過程中的耗能“大戶”——蒸汽的消耗量大幅降低。新工藝將使乙醇生產成本從原來的每加侖1.61美元降到1.43美元。專家們的測算顯示,以玉米為原料的乙醇生產整個運行成本能夠降低60%以上。

氫氣可被用作清潔能源,但它的制取、存儲和對它的運輸都很困難。美國弗吉尼亞理工大學、橡樹嶺國家實驗室和佐治亞大學的科學家開發出一種用多糖制取氫的新技術,有望一舉解決這幾大問題。以這項技術為基礎,未來的氫動力汽車將攜帶易于存儲的碳水化合物,如淀粉。碳水化合物和水在特殊的酶作用下分解產生氫氣,然后通過燃料電池產生電力,驅動汽車前進。

10.量子通信距離創下新紀錄

一個由奧地利、英國、德國研究人員組成的小組在量子通信研究中創下了通信距離達144公里的最新紀錄,并認為利用這種方法有望在未來通過衛星網絡實現信息的太空絕密傳輸。

《自然—物理》報道,這種方法是利用了光子等粒子的量子糾纏原理。量子信息學告訴人們,在微觀世界里,不論兩個粒子間距離多遠,一個粒子的變化都會影響另一個粒子的現象叫量子糾纏,被愛因斯坦稱為“詭異的互動性”。科學家認為,這是一種“神奇的力量”,可成為具有超級計算能力的量子計算機和量子保密系統的基礎。

在實驗中,研究小組首先在西班牙加那利群島的拉帕爾馬島上制造出偏振糾纏光子對,然后將光子對中的一個光子留在拉帕爾馬島,另一個光子則通過光學線路傳送到144公里外的特內里費島上。與先前類似實驗達到的距離相比,此次實驗有了巨大進展,“朝未來的衛星量子通信和量子物理的太空實驗邁出了重要的一步”。

相關新聞

- ? 2025 “灣區杯” 網絡安全大賽:聚焦前沿科技,護航未來城市安全

- ? 一手“企業大腦”一手“機器人大腦”,樹根科技公布最新戰略

- ? 破壟斷!東土科技與海光信息聯合發布全國產化工控系統,筑牢工業安全新底座

- ? 人工智能重塑中國制造新優勢

- ? 芯科科技FG23L無線SoC現已全面供貨,為Sub-GHz物聯網應用提供最佳性價比

- ? 全國首例!越疆人形機器人實現工業跨場景多任務協同作業泛化應用

- ? 第二彈 | 互動前三送PLC學習機!顧美邀您玩轉上海工博會

- ? IAS2025倒計時 | 匯辰邀您共赴行業盛宴!

- ? “十四五”中國制造邁向中國智造

- ? 瞄準“卡脖子”領域 瑞松科技發力高精高速機器人新賽道